マズルカ17番を細幅鍵盤 6.0 で弾いてみた

ムラムラッとショパンが弾きたくなった。ピアノ再生工場ピアピット(Piapit)のお蔭でブラザー GU-131が歌うようになったからである。DS 6.0(1オクターブ 153mm)は、まだボクの手には大きすぎるのだが、ショパンを弾けるDS 5.5 のピアノ(1オクターブ 140mm)が手元にないのだから仕方がない。マズルカ17番(Op. 24-4)。指遣いをやりくりして、届かない箇所は誤魔化す練習をして弾いてみた。やはり無謀曲、見切り発車、鑑賞非対応です。

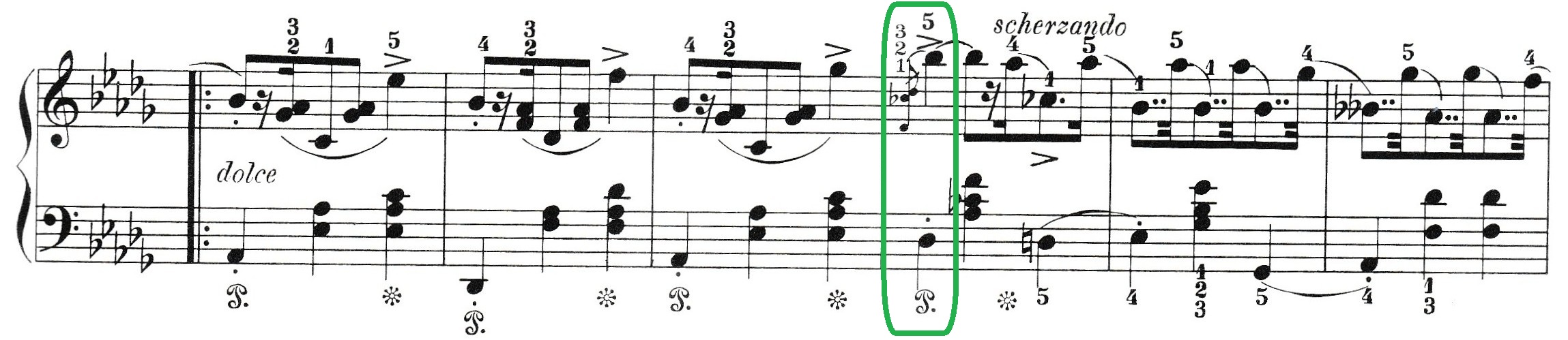

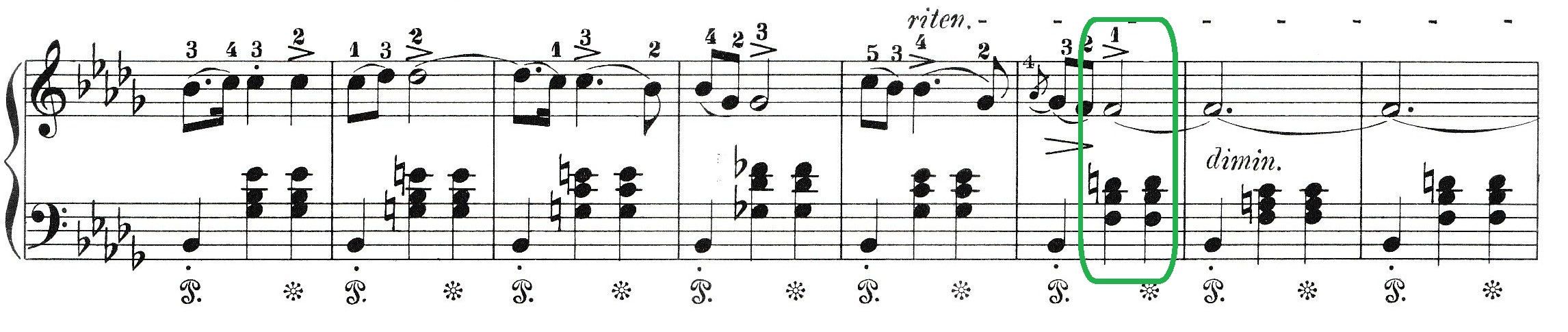

今回苦労したのは、第24,第32小節目の前打音を、低音部と同時に弾くところ。

NHK「スーパーピアノレッスン」でルイサダ先生は、同時に弾くように指導していたし、模範演奏でもそうしていた。これは明らかに『弟子から見たショパン』(初版1970年、邦訳2020年)の影響だ。「デュボワの楽譜には、対応する低音と前打音を結びつけた線が多くの箇所で見られるが、これは前打音を拍に合わせて弾くべきだという意味である」(197頁)。その例としてOp. 24-4 の第24,第32小節目の前打音が挙げられている。

これには難儀した。なにしろボクはざっと50年前から、「前打」して弾いていたからだ。

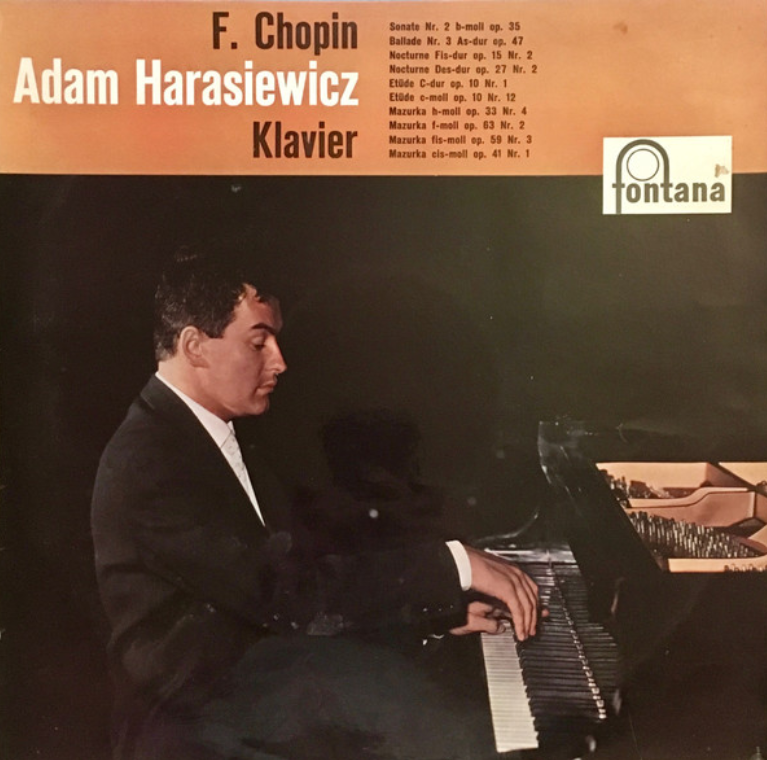

1959年に Fontana から発売されたハラシェヴィッチのLPでは、前打音は「前打」されていた。

これをお手本として長年マズルカ17番を弾いていたから、刷り込み直しには時間がかかる。うっかりいい気分で弾いていると、昔の弾き方に戻ってしまう。とはいえ、ショパンの指示通りに同時に弾くと、何とも言えない響きになるので『弟子から見たショパン』には感謝するほかない。

「スーパーピアノレッスン」でルイサダ先生は「長調と短調のつなぎ目になるファの音を大事にしなさい」と言っている。

ここで突然、トンネルの向こうに薄明かりが差してくるようだ。続いて、

ルイサダ先生は「希望、そしてまた悲嘆に回帰する」と解説。同じメロディー「希望・悲嘆」が繰り返されるが、la tristesse の途中で左手の和音が変化する。ファの音のあと、曲は希望・悲嘆のあいだを彷徨うけれども、このフェルマータのあとでは、きっぱりとB♭の長調になる。一瞬Dmollに転じて、B♭の長調で終る。最後の右手は la tristesse のメロディーを弾くけれども、ここでは、なにか解放の予感のような響きになっている。(たぶん。)

なおルイサダ先生は、最後はペダル踏みっぱなしを推奨しているが、ボクは春秋社の楽譜にしたがって、最後の三音の前で、一旦ペダルを切っています。